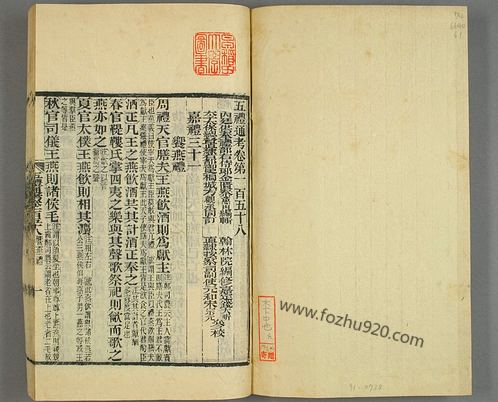

《五礼通考》是清代重要的礼学著作之一,由嵇璜和刘墉等人奉乾隆皇帝之命主持编纂,成书于乾隆四十七年(1782年)。该书全面梳理和考证了中国古代礼制,是清代官修书籍中关于礼学最系统、最权威的文献之一。

《五礼通考》书名释义:

- “五礼”指中国古代传统礼制中的五大类别:吉礼(祭祀礼)、凶礼(丧葬礼)、宾礼(外交礼)、军礼(军事礼)、嘉礼(庆典礼)。 - “通考”表示系统性考证和综合整理。

- 清代乾隆时期,儒家礼制受到官方重视,特别是作为“治国理政”的重要工具。《五礼通考》是清廷整理、复兴传统礼制的重要文化工程之一。 - 编纂者广泛参考了历代经典文献,如《周礼》《仪礼》《礼记》《通典》《文献通考》等。

- 全书分为五部分,对应五礼,每部分详细论述其起源、发展、制度规范以及实际运用。 - 书中结合历代礼制史料,采用考据的方法,阐述礼仪的历史演变。

- 强调礼制的正统性和清代礼仪制度的合法性。

- 注重实用性,适合国家祭祀、外交、军事等场景的实际操作。

《五礼通考》历史研究价值

- 《五礼通考》作为对中国古代礼制的全面梳理,为研究中国传统礼学提供了权威资料。

- 系统性强:该书不仅涉及礼制的理论部分,还结合了实践层面,详细介绍了礼仪的具体操作方式、流程和历史背景。

历史礼制的全面梳理

- 该书按照历史朝代和礼仪类别,详细记载了从三代(夏、商、周)至清代的礼制沿革,是研究历代礼制变迁的宝贵文献。

- 对礼仪的政治功能有深入探讨,例如礼制如何用以强化中央集权、巩固皇权和维持社会秩序。

考据学的典范

- 清代乾嘉学派兴起后,考据学成为学术主流。《五礼通考》吸收了乾嘉考据学的特点,通过广泛查阅古籍,考证礼制的源流和历史真伪,体现了清代学术的严谨性。

- 书中对历代文献的引用和校勘,为后人研究古代礼制提供了大量一手资料。

政治制度史研究的辅助工具

- 礼制是中国古代政治制度的重要组成部分。《五礼通考》不仅是礼学著作,也是一部重要的政治制度史书。

- 通过梳理礼制,《五礼通考》展现了礼仪与政治、伦理、宗教之间的密切联系,帮助我们理解古代国家治理的文化基础。

文化史与社会史研究的独特视角

- 礼仪不仅是政治制度的一部分,也是社会生活和文化习俗的重要体现。书中记载的祭祀、婚丧嫁娶、军礼、外交等内容,是研究古代社会风俗和文化传统的重要资料。

- 特别是对中国古代丧葬礼仪、婚礼规范的详细描述,为研究传统社会的伦理价值观提供了依据。

清代礼制的宣传与复兴

- 作为官修书籍,《五礼通考》体现了清廷对礼制的重视和对传统文化的复兴努力,同时也反映了清代的礼制建设。

- 清廷通过该书试图为礼制赋予新的时代意义,强调其政治与文化功能,以维护清朝统治的正统性。

跨学科研究价值

宗教学:书中对祭祀礼的分析涉及古代宗教观念和仪式,对中国宗教史研究有参考价值。

军事学:军礼部分记载了历代军事礼仪的规范,提供了研究古代军事文化的新视角。

外交史:宾礼部分涉及中国历代的外交礼仪,对理解古代中国与周边国家的交流方式有重要意义。

《五礼通考》学术评价

资料翔实,系统性强:书中引用了大量文献,分类清晰,内容全面,是研究古代礼学和制度史的重要工具书。

考据严谨,学术性高:作为乾嘉考据学的产物,书中展示了较高的学术水准,许多考证成果至今仍具价值。

官方权威,规范性强:作为官修书籍,它的内容和体例具有高度的权威性。

局限性:

时代局限性:由于是清代官方主持编纂,其内容不可避免地受到政治意识形态的影响,部分内容可能存在夸大清代礼制正统地位的倾向。

过于依赖文献:主要依靠古代典籍和律令,缺乏对实际礼仪操作的田野观察和实证研究。

缺乏深度分析:书中多是对礼制的描述和梳理,较少进行理论性分析和总结。